Was ist kritisches Denken?

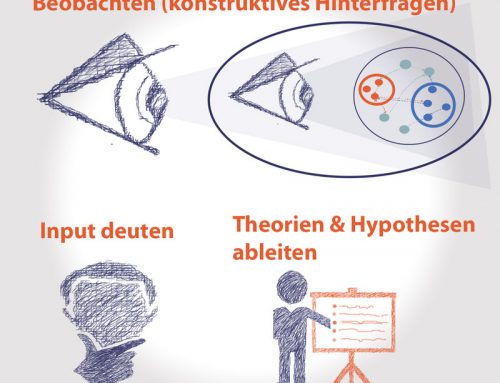

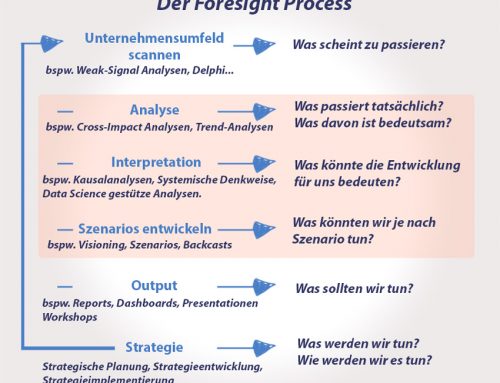

Kritisches Denken ist die intellektuelle Fähigkeit, unabhängig von persönlichen Überzeugungen und Meinungen Informationen fundiert zu analysieren, zu bewerten und zu synthetisieren, und zwar auf der Grundlage von Reflexivität, d. h. dem Prüfen und Hinterfragen von Objektivität und Vollständigkeit.

Persönlichkeitseigenschaften, Erfahrungswerte und Prägungen können das Denken und die Bewertung von Informationen erheblich beeinflussen und auch verzerren (Bias), ebenso wie auch äußere Faktoren zu denen insbesondere dynamische Komplexität und Zeitdruck zählen. Zeit ist daher eine wichtige Ressource des kritischen Denkens. Ohne ausreichend Zeit können nicht unterschiedliche Perspektiven eingenommen, Meinungen und Informationen nicht aufgenommen, analysiert, bewertet und synthetisiert werden. Einhergehend damit ist auch die Bereitschaft zur kritischen Selbstreflexion ist eine ganz wesentliche Komponente des kritischen Denkens, da Erkenntnisse und Entscheidungen nicht nur von der Qualität und Vollständigkeit von Daten und Informationen abhängen, sondern auch von der Selbstkompetenz im Umgang mit kognitiven Verzerrungen, deren Gefahren wir alle täglich ausgesetzt sind.

Kurz zusammengefasst

Kritisches Denken umfasst Selbstreflexion, die Reflexion von Informationen, die Berücksichtigung unterschiedliche Perspektiven.

Komplexität und operative Hektik erschweren kritisches Denken, erfordern sie aber auch zugleich.

Das Gehirn benötigt Zeit und Ruhe, um Verbindungen zwischen Informationen herzustellen.

Kritisches Denken erfordert sowohl das Stellen von Fragen als auch das aktive Zuhören.

Negative Einflussfaktoren auf das kritische Denken

Die wichtigsten negativen Faktoren, die das kritische Denken beeinflussen, sind das Zusammenspiel von Komplexität und operativer Hektik. Hektik bedeutet, dass sich Menschen oft nicht die nötige Zeit nehmen, um Probleme, Situationen und Informationen mit einer gewissen Distanz, sozusagen aus einer Meta-Perspektive, zu betrachten und zu analysieren. Im Gegenteil, oft werden Heuristiken eingesetzt, um Komplexität und Stress zu lösen. So werden in der Vergangenheit erlernte Muster, man kann auch sagen Routinen und Intuition, oft auch auf neue Situationen übertragen, auch wenn sich die Bedingungen dahinter völlig verändert haben mögen.

Gerade in Zeiten, die von Umbrüchen geprägt sind, ist ein lineares Fortschreiben einer vergangenheitsorientierten Sichtweise fatal. Es ist vor allem die kritische Denkweise, die das Bestehende oder Bewährte in Frage stellt. Doch wir Menschen unterliegen häufig vielen kognitiven Verzerrungen (Biases), nicht nur, aber auch vor dem Hintergrund der betrieblichen Hektik. Eine kognitive Verzerrung, der Confirmation Bias, führt zum Beispiel dazu, dass wir unbewusst mehr Informationen auswählen und verwenden, die unseren Annahmen und Überzeugungen entsprechen. Der objektive Blick wird dadurch verzerrt. Hierzu habe ich einen eigenen Artikel und ein eigenes Video erstellt: “Confirmation Bias in der Strategieentwicklung”.

Kritisches Denken erlernen und trainieren

Kritisches Denken ist erlernbar. Wie gut und wie schnell es erlernt werden kann, hängt davon ab, wie gut die verschiedenen Persönlichkeitsmerkmale eines Menschen ausgeprägt sind. Offenheit zum Beispiel, eine der fünf großen Persönlichkeitseigenschaften, ist ein entscheidender Faktor dafür, wie kritisch ein Mensch Dinge hinterfragt.

Aber auch wenn es in der Person liegende Faktoren gibt die die Fähigkeit des kritischen Denkens beeinflussen, kann kritisches Denken erlernt werden. Grundvoraussetzung ist die Aneignung eines bestimmten Mindsets, eine Fähigkeit zur Selbstreflexion um eigene kognitive Verzerrungen entlarven zu können.

Voraussetzung: Das richtige Mindset:

Voraussetzung für das Erlernen des kritischen Denkens ist die richtige geistige Grundhaltung, die aus den folgenden Prämissen besteht:

Das eigene Denken, eigene Meinungen und Überzeugungen sind nicht frei von kognitiver Verzerrung.

Ohne Zeit und ohne Abstand können Sachverhalte in ihrer Komplexität und dem darin enthaltenem systemischen Zusammenspiel nicht identifiziert und verstanden werden.

Um Komplexität zu erfassen, bedarf es komplexer Betrachtungsweisen und -Techniken, sowie die Einnahme unterschiedlicher Perspektiven / Betrachtungsweisen.

Die Zukunft ist nicht vorbestimmt und daher nicht einfach linear aus der Vergangenheit ableitbar.

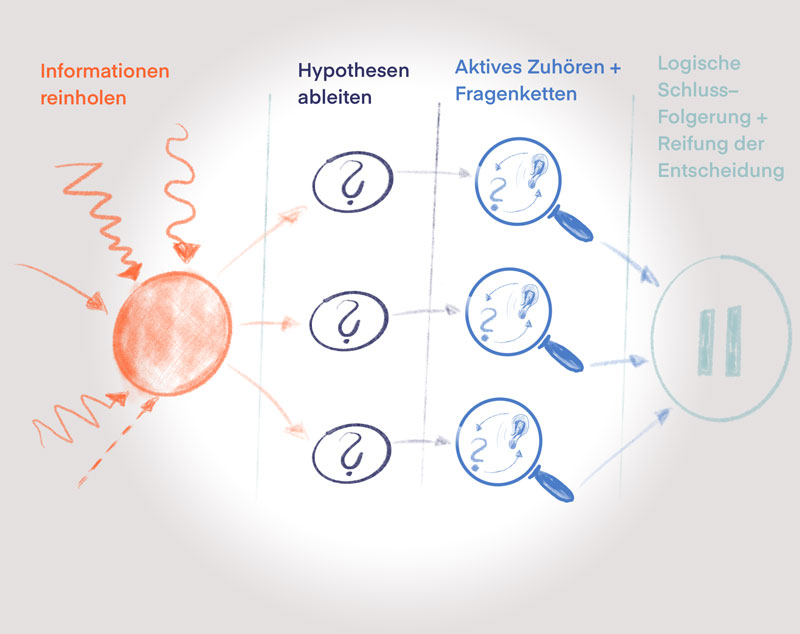

Wenn diese vier Prämissen verstanden und verinnerlicht sind, führt das zu einem Mindset, das die Grundlage für weitere aktive Schritte in kritischen Denkprozessen bildet. Diese sind: Das richtige Problem identifizieren (Framing), Informationen reinholen, Hypothesen aufstellen, aktiv zuhören und beobachten, Fragen stellen (einschließlich von Fragenketten), logische Schlussfolgerungen hinterfragen, Entscheidungen reifen lassen.

Problem definieren (Framing)

Betriebliche Hektik und Komplexität führen oft dazu, dass Probleme nicht oder nicht ausreichend analysiert werden. Oft werden sogar die Symptome mit den Ursachen verwechselt. Ein klassisches Beispiel in der Suchmaschinenoptimierung ist, dass die Verschlechterung oder der Einbruch der Platzierungen in den Suchmaschinen häufig als eigentliche Problem angesehen wird. Tatsächlich ist das nur die Auswirkung von dahinter liegenden Problemen.

Der Website-Verkehr bricht ein, Chaos und Stress nehmen zu, und es wird versucht, ein Problem zu lösen, das noch gar nicht erkannt und verstanden worden ist. Es wird sozusagen auf alles geschossen, was einem in den Sinn kommt: schnellere Server werden eingerichtet, Linkstrukturen optimiert, neue Content-Management-Systeme werden eingeführt. Das eigentliche Problem kann darin liegen, dass die eigene Seite den Kriterien Expertise, Authority und Trust weniger entspricht und die Konkurrenten dadurch in den Rankings vor das eigene Portal gerückt sind.

Entscheidend ist daher, dass zu Beginn in Ruhe das Problem analysiert wird. Passend hierzu hat Albert Einstein gesagt: „Wenn ich eine Stunde Zeit hätte, um ein Problem zu lösen, würde ich 55 Minuten damit verbringen, über das Problem nachzudenken und fünf Minuten über die Lösung„. Stellen Sie sich im Kontext der Problemeingrenzung und Problemdefinition unter anderem folgende Fragen:

Was ist der eigentliche Ursprung des Problems?

Welche Bereiche sind von dem Problem betroffen?

In welchem wechselseitigem Verhältnis stehen die betroffenen Bereiche / Elemente zueinander?

Was wäre wenn nur ein Element aus dem Gesamtkonzept bei der Problemlösung nicht berücksichtigt würde?

Wie würde der Idealzustand aussehen, wie wäre dieser zu erreichen?

Daten & Informationen suchen

Nicht die Quantität der Daten und Informationen ist entscheidend, sondern die Qualität. Gerade bei Informationen aus dem Internet besteht die Gefahr, dass sie falsch oder zumindest tendenziös sind. Wer sich zum Beispiel über ETFs informieren will, kann durchaus auf kritische Informationen stoßen. Oft stecken hinter diesen kritischen Informationen Finanzdienstleister, die ihre verwalteten und damit teureren Produkte verkaufen wollen und vor diesem Hintergrund unsachlich, oder zumindest tendenziös über ETFs schreiben. Es ist daher entscheidend, zum einen die Quelle immer kritisch zu hinterfragen und zum anderen zu einem Thema, einer Frage oder einem Problem mehrere Quellen zu konsultieren.

Hypothesen aufstellen

Um zu verstehen, was Hypothesenbildung mit kritischem Denken zu tun hat, muss man sich nur das Kernprinzip des unkritischen oder oberflächlichen Denkens anschauen. Dahinter verbirgt sich kein rekursiver, reflexiver, sondern lediglich ein linearer Prozess. Informationen werden ohne größere Bewertungen herangezogen, mit persönlichen Erfahrungen, Meinungen und Überzeugungen abgeglichen und daraus ein Verständnis der Fakten abgeleitet. Dahinter verbirgt sich auf oft der Fehler, dass Menschen unterbewusst nur die Informationen heranziehen, die ihren persönlichen Meinungen und Überzeugungen entsprechen (Confirmation Bias).

Im Sinne des kritischen Denkens müssen nicht alle Daten und Informationen von vornherein vollständig und validiert sein. Der Ansatz des kritischen Denkens leitet kein unmittelbares Faktenverständnis ab, sondern leitet aus Daten, Informationen und deren Interpretationen lediglich Hypothesen, d.h. unbewiesene Annahmen, ab. Diese Annahmen können dann je nach Thema gezielt überprüft werden und dienen dem kritisch denkenden Menschen dazu, einerseits gezielte Fragen zu stellen und andererseits ebenso gezielt nach relevanten Informationen zu suchen.

Aktives Zuhören und Beobachten

Zuhören ist kein passiver Vorgang oder das devote Anbieten eines untergeordneten Ranges. Jeder kennt Vorgesetzte, die reden, fast autokratisch handeln und aus einem eitlen und falschen Verständnis von Hierarchie nicht zuhören können und wollen. Dabei ist aktives Zuhören ein notwendiger Prozess des Hinterfragens logischer Strukturen und des Verstehens. Denn, wie bereits beschrieben, arbeitet das menschliche Gehirn oft mit mentalen „Abkürzungen“, den so genannten Heuristiken, die es ermöglichen, Entscheidungen bei fehlenden oder unvollständigen Informationen zu treffen.

So wichtig Heuristiken auch sein mögen, sie bergen dennoch die große Gefahr, gerade wegen der fehlenden oder unvollständigen Informationen falsche Entscheidungen zu treffen. Denn Heuristiken oder Intuitionen sind nichts anderes als unbewusste Wahrscheinlichkeitsberechnungen, die auf vergangenen Ereignissen, Erfahrungen oder Informationen beruhen. Aktives Zuhören erhöht also das Verständnis für einen Sachverhalt, eine Entwicklung oder eine Information und verringert so das Risiko kognitiver Verzerrungen und folglich auch das Risiko von Fehlentscheidungen.

Außerdem fördert aktives Zuhören in hohem Maße eine vertrauensvolle und respektvolle Beziehung zwischen Menschen. Der Druck der sozialen Erwünschtheit, d. h. nur die Antworten und Informationen preiszugeben, von denen erwartet wird, dass sie auf die soziale Zustimmung der anderen Person stoßen, wird durch aktives Zuhören stark reduziert. Die Möglichkeit einer objektiveren, weniger verzerrten Wahrnehmung wird auf diese Weise erhöht. Wer also lernen will, kritisch zu denken, muss sich im Zuhören üben.

Fragen stellen

Fragen zu stellen bedeutet auch immer sich mit dem eigenen Unwissen auseinanderzusetzen – und es auch einzugestehen. Unwissen, und damit einhergehend Unsicherheit, steht dem Streben von Menschen nach Stabilität und Orientierung entgegen. Und genau deshalb tendieren Menschen dazu sich mit einfachen Antworten zufrieden zu geben und nicht weiter nachzuhaken. Insbesondere dann, wenn sich eine Person außerhalb seines Fachbereichs, seiner Komfortzone bewegt. Und auch dieses Verhalten wird durch Komplexität, operative Hektik und den damit verbundenem Zeitdruck verstärkt.

Kritisches Denken erfordert das Stellen kritischer Fragen: Kinder machen es uns vor: Auf jede Antwort stellen sie die nächste Warum Frage. Diese Kette an Fragen führt all zu oft dazu, dass wir irgendwann selber keine Antwort mehr haben, vorherige Antworten zum Teil selber nochmal für uns hinterfragen und uns vor allem selber auch dabei hinterfragen warum es zum Teil so schwer ist auf Fragen zu antworten, auch wenn sie vielleicht noch so leicht erscheinen. Fragen zu stellen bereichert also nicht nur denjenigen der die Fragen stellt und Antworten bekommt, sondern auch denjenigen, der die Ketten an Fragen beantworten muss.

Folgefragen sind aus diesem Grund elementar für ein kritisches Verständnis. Wichtig ist aber, dass Fragen nicht wie in einem Verhör gestellt werden. Wer kritisch denken möchte, muss seinem Gegenüber die Chance zu geben selber möglichst über seine Antworten zu reflektieren bevor er sie gibt. Erwartungsdruck und soziale Erwünschtheit führt schnell zu verzerrten Antworten.

Logische Schlussfolgerungen hinterfragen

Logikketten eines Arguments müssen kritisch hinterfragt werden. Ist die Logikkette an jedem einzelnen Punkt mit Beweisen unterlegt oder handelt es sich lediglich um vage Annahmen oder Interpretationen? Bei zukunftsbezogenen Themen, wie z.B. strategischen Themen, können Beweise natürlich nur selten erbracht werden, da die Zukunft immer ungewiss ist. Dennoch kann und muss auf eine kohärente Logikkette geachtet werden, um nicht zu falschen Schlussfolgerungen zu gelangen.

Logikketten eines Argumentes müssen kritisch hinterfragt werden. Wird die Logikkette an jedem einzelnen Punkt mit Beweisen begründet, oder handelt es sich lediglich um vage Annahmen oder Interpretationen. Für zukunftsbezogene Themen, wie beispielsweise strategische, können selten Beweise erbracht werden, da die Zukunft immer ungewiss ist. Dennoch kann und muss auf eine in sich stimmige Logikkette geachtet werden, um nicht fehlerhaften Schlussfolgerungen zu unterliegen.

Eine fehlerhafte Schlussfolgerung ist zum Beispiel die Post Hoc Fallacy. Hier werden Korrelationen mit Kausalität verwechselt. Weil also Ereignis B auf Ereignis A folgte, muss Ereignis B dementsprechend auch durch Ereignis A verursacht worden sein.

Beispiel:

Ein Verlag, der die meisten seiner Online Besucher über Google generiert, reduziert sein Budget für die technologische Weiterentwicklung. Wenige Wochen darauf verlieren die Online Portale des Verlages Rankings in den Suchergebnissen, was zu einem deutlichen Verlust der Besucher führt. Die voreilige Schlussfolgerung lautet, dass aufgrund der Reduzierung des Budgets die Rankings bei Google zurückgegangen sind und dadurch auch die Besucherzahlen. Bei genauerer Betrachtung, die kritisches Denken erfordert fällt aber unter anderem auf, dass die eigentliche Ursache in einem Google Update lag. Durch dieses Update wurde der Suchalgorithmus komplex erweitert. Kleine, spezialisierte Seiten mit hoher inhaltlicher Expertise, Vertrauens- und Autoritätswerten wurden im Vergleich zu den Online Portalen des Verlages besser gerankt.

Darüber hat Google mit Hilfe seines Updates zu mehr Diversität innerhalb der rankenden Suchergebnisse geführt. Daraus ergab sich also auch die Notwendigkeit einer stärkeren Differenzierung vom Wettbewerb, um dadurch neue Mehrwerte für die Besucher zu generieren. Es haben sich also sehr komplexe Veränderung eingestellt, auf die nicht mit einer linearen Fortführung vergangener, altbewährter Maßnahmen reagiert werden kann. Die zeitliche Korrelation zwischen Reduzierung des Budgets für die technologische Weiterentwicklung einerseits, und dem Abfall der Rankings andererseits, hat aber dazu geführt, dass damit voreilig ein Kausalzusammenhang als logische Erklärung herangezogen wurde. Auch hier hat neben unterschiedlichen verzerrten Wahrnehmungen (u.a. Availability Bias) die Komplexität und operative Hektik dazu beigetragen, dass eben diese Komplexität und systemischen Zusammenhänge nicht kritisch durchdacht wurden, und man sich lieber in bekannten Lösungs- und Komfortzonen zugunsten der eigenen wahrgenommenen Stabilität und Orientierung bewegt hat.

Entscheidungen reifen lassen

Selbstverständlich gibt es viele Entscheidungen, die schnell getroffen werden müssen. Wir müssen aber unterscheiden zwischen Wichtigkeit und Dringlichkeit. Nicht alles was wichtig ist, ist auch dringlich. Häufig aber setzen Menschen Wichtigkeit mit Dringlichkeit gleich. Dabei ist es im wahrsten Sinne des Wortes wichtig, vor einer Entscheidung „einmal eine Nacht drüber zu schlafen“.

So wurde im Rahmen der Studie „Sleep on it, but only if it is difficult: Effects of sleep on problem solving“ der Lancaster University belegt, dass Schlaf tatsächlich einen bedeutenden Einfluss auf unsere Fähigkeit besitzt Probleme zu lösen. Russell Sanna, Ph.D., Executive Director der Schlafmedizin an der Harvard University, empfiehlt: „analysieren Sie das Problem und seine möglichen Lösungen, [dann] schlafen Sie darüber, bevor Sie eine endgültige Entscheidung treffen“.

Durch Schlaf kann das Gehirn Informationen besser aufnehmen, verarbeiten und miteinander verknüpfen. Sanna beschreibt das wie folgt: „Verschiedene Dokumente werden in verschiedenen Teilen des Gehirns abgelegt, und die Zugangswege zu diesen verschiedenen Dateien werden [während] des Schlafs konsolidiert“. Wer also erlernen möchte kritisch zu denken, sollte sich, wenn es um komplexe Probleme und Fragestellungen geht, möglichst Zeit geben um Informationen und Entscheidungen reifen zu lassen.

Leitlinien für kritisches Denken

Folgende Leitlinien können Dir als Orientierung dabei helfen Deine Fähigkeiten des kritischen Denkens zu verbessern. Je häufiger Du sie bewusst berücksichtigst und anwendest, desto schneller werden sie unbewusster Bestandteil Deiner Denk- und Kommunikationsprozesse.

Nutze substantielle Argumente oder Begründungen.

Gib Beweise oder Beispiele für Deine Argumente an.

Begründe Deinen Standpunkt.

Versetze Dich in die Lage auch andere Perspektiven innerhalb einer Diskussion einnehmen zu können.

Stelle Fragen, auch Folgefragen, um den Standpunkt der anderen zu verstehen.

Wägen verschiedene Argumente ab, um Deinen eigenen Standpunkt zu formulieren.

Verknüpfe unterschiedliche Standpunkte, um Diskussionen eine neue Wendung zu geben.

Sie offen für Ideen, die einige Deiner Überzeugungen in Frage stellen.

Hinterlassen Sie einen Kommentar